Was sind die Preistreiber am Bau?

Inhalt

Baupreise und Baukosten – zwei Paar Stiefel

Baupreise und Baukosten stehen zwar in engem Zusammenhang, die beiden Begriffe beschreiben aber nicht das Gleiche. Baukosten stellen aus Sicht des Bauherrn oder Auftraggebers die Summe sämtlicher Kosten eines Bauvorhabens dar. Darin eingeschlossen sind Grundstückskosten, Kosten vorbereitender Maßnahmen, Baunebenkosten und Finanzierungskosten.

Baukosten werden gemäß DIN 276 „Kosten im Bauwesen“ in sogenannte Kostengruppen aufgeteilt:

- 100 Grundstück

- 200 Vorbereitende Maßnahmen

- 300 Bauwerk – Baukonstruktionen

- 400 Bauwerk – Technische Anlagen

- 500 Außenanlagen und Freiflächen

- 600 Ausstattung und Kunstwerke

- 700 Baunebenkosten

- 800 Finanzierung

Was ist die

DIN 276?

Bei der professionellen Ermittlung und Planung von Baukosten kommt in der Regel die DIN 276 „Kosten im Bauwesen“ zur Anwendung. Auf Grundlage einer einheitlichen Zuordnung und Gliederung nach Kostengruppen ermöglicht die Norm eine Vergleichbarkeit von Baukosten unterschiedlicher Bauprojekte oder Varianten.

Mit baupreislexikon.de erhalten Sie zu jeder Bauleistung auch die Zuordnung zu Kostengruppen nach DIN 276 in voller Gliederungstiefe (3. Ebene).

Baupreise stehen als sogenannte Einheitspreise in den Angeboten von Bauunternehmen oder Handwerksbetrieben und beziehen sich auf einzelne Bauleistungen. Nach der Beauftragung werden die Einheitspreise im Zuge der Ausführung für die entsprechenden Leistungen und Mengen in Rechnung gestellt. Im Sinne der DIN 276 bestimmen die Baupreise bei einem Bauvorhaben die Kosten des Bauwerks und der Außenanlagen. Außerdem oft einen Teil der vorbereitenden Maßnahmen.

Bauland-Engpass und Grundstückskosten

Der Mangel an geeignetem Bauland stellt sich für das Baugeschehen zunehmend als Engpass dar. Vor allem in Wachstumsregionen, in Städten mit guter Infrastruktur sowie in Großstädten und ihrem direkten Umland haben steigende Grundstückspreise einen erheblichen Anteil an den Baukosten. Quadratmeterpreise für Grundstücke liegen mittlerweile zwischen knapp 100 € und deutlich über 1.000 €.

Allerdings gehören zu den Grundstückskosten noch zahlreiche Kosten über den Kaufpreis hinaus:

- Vermessungsgebühren,

- Gebühren für Eintragungen und Löschungen im Grundbuch,

- Notargebühren,

- Grunderwerbsteuer,

- Untersuchungen zu Altlasten und Baugrunduntersuchungen,

- Gebühren für amtliche Genehmigungen oder

- Maklerprovisionen.

Während die Notarkosten bundesweit einheitlich im Gerichts- und Notarkostengesetz festgelegt sind, fällt die Grunderwerbsteuer je nach Bundesland deutlich unterschiedlich aus und liegt bei 3,5 % bis 6,5 % des Kaufpreises.

Für Überraschungen gut: Vorbereitende Maßnahmen

Zu den sogenannten vorbereitenden Maßnahmen zählen alle Aufwendungen, die nötig werden, um überhaupt auf einem Grundstück bauen zu können. Dabei sind mit der Bodenbeschaffenheit regelmäßig unvorhergesehene Risiken und Erschwernisse verbunden. Felsiger Untergrund, Altlasten oder gar Kampfmittel im Boden können zu Verzögerungen und Mehrkosten führen.

Als vorbereitende Maßnahmen können beispielsweise folgende Bauleistungen erforderlich werden:

- Sicherungs- und Abbruchmaßnahmen zum Herrichten des Grundstücks,

- Altlastenbeseitigung und Sanieren belasteter Böden,

- Roden von Bewuchs und Planieren der Geländeoberfläche oder

- Kampfmittelräumung.

Bei baupreislexikon.de finden Sie umfassende Bauleistungen auch für vorbereitende Arbeiten wie Untersuchungsbohrungen, Abräumen des Baugeländes, Schutzmaßnahmen, Roden und Planieren.

Erschließungskosten

Nur ein Teil der Kosten für Vorbereitende Maßnahmen betrifft allerdings das Ausführen von Bauleistungen. Einen weiteren Kostenblock machen die Erschließungskosten aus. Also die Kosten der Infrastruktur, die zur Nutzung eines Grundstücks erforderlich wird. Neben der Verkehrs-Erschließung – Zufahrtsstraßen, Gehwege, öffentliche Grünflächen, Straßenbeleuchtung – verursacht vor allem die technische Erschließung Kosten. Damit ist der Anschluss an die öffentliche Versorgung gemeint. Die Energieversorgung (Strom, Gas, Fernwärme), das Telekommunikationsnetz (Telefon, Internet, Kabelfernsehen), die Kanalisation sowie die Trinkwasser- und Löschwasserversorgung.

Die Kosten der öffentlichen Erschließung können je nach Gemeinde oder Stadt unterschiedlich hoch sein. Die Verteilschlüssel dafür regeln entsprechende Gemeindesatzungen oder Erschließungskostenverordnungen.

Als private Erschließung bezeichnet man die Erschließungsmaßnahmen innerhalb der Grundstücksgrenzen. Die Kosten der privaten Erschließung werden durch die Preise der zugehörigen Bauleistungen für Außenanlagen und Freiflächen bestimmt.

Preistreiber einzelner Gewerke und Sparten

Preisanstiege können sehr unterschiedlich ausfallen, wenn man Hochbau- oder Straßenbaumaßnahmen betrachtet, Rohbau- oder Ausbauarbeiten, das Aufrichten eines Dachstuhls oder den Einbau einer Heizungsanlage. Welche typischen Preistreiber stecken dahinter?

Baumaterial – weltweite Nachfrage und Rohstoffmangel

Steigende Materialpreise treiben die Kosten am Bau in die Höhe.

Einige Baustoffe stachen dabei in den letzten Jahren besonders heraus:

- Holz

- Stahl, Betonstahl

- Kies und Bausand

- Kupfer, Kupferlegierungen

- Zement

- Bitumen, Bauchemie, Polystyrol-Dämmung

Ursachen für steigende Baustoffpreise können vorübergehende Lieferengpässe oder eine grundsätzlich erhöhte Nachfrage sein. In Deutschland zu zahlende Material- oder Rohstoffpreise hängen dabei auch von internationalen Marktentwicklungen ab. So führte die erhöhte Nachfrage nach Bauholz im Ausland über die Einkaufspreise von Konstruktionsvollholz oder Dachlatten zum Ansteigen der Preise für Zimmer- und Holzbauarbeiten auf deutschen Baustellen.

Ähnliches gilt für den Preis von Stahl, der in Form von Stahlträgern, Blechen, Betonstahl in Stäben oder Betonstahlmatten die Kosten auf dem Bau in die Höhe treiben kann. Betonstahl wird vor allem im Rohbau für Fundamente, Wände oder Boden- und Deckenplatten eingesetzt. Stahlträger kommen im Stahlbau und bei Metallbauarbeiten zur Anwendung. Ebenso Bleche, die aber beispielsweise auch für den Straßenbau in Form von Leitplanken benötigt werden.

Weltweit hat sich die Nachfrage nach Sand und Kies in den letzten Jahrzehnten vervielfacht. Die damit einhergehende Verknappung wird auch in Deutschland spürbar, wo jährlich 250 Millionen Tonnen Sand und Kies am Bau verarbeitet werden.

Die Auswirkungen zeigen sich am Preis von Betonarbeiten und Mauerarbeiten oder auch von Landschaftsbauarbeiten. Da Sand zudem als Rohstoff für Glas benötigt wird, steigen auch die Preise für Fenster und Verglasungsarbeiten.

Kupfer wird global für den Ausbau der Stromnetze und der IT-Infrastruktur benötigt. Dieser Nachfrage steht nur ein knappes Angebot des Rohstoffs gegenüber. Als Folge steigt der Kupferpreis und verteuert die Halbzeuge aus Kupfer oder Kupferlegierungen, die im Heizungsbau, für Elektroinstallationen sowie für Dachdecker- und Klempnerarbeiten eingesetzt werden.

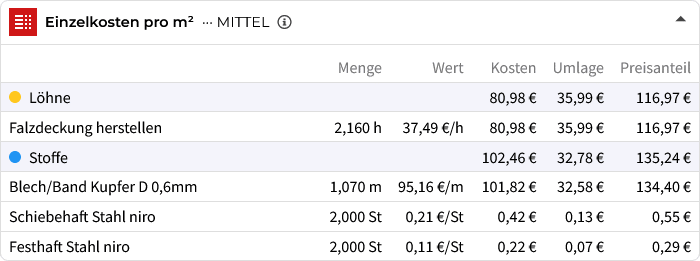

Beispiel für detaillierte Mengenangaben und Baustoffkosten einer Leistung bei baupreislexikon.de

Beispiel für detaillierte Mengenangaben und Baustoffkosten einer Leistung bei baupreislexikon.de

Erdöl – Treibstoff und Rohstoff zugleich

Zurzeit entfällt noch rund 40 % des Energieverbrauchs im Baugewerbe auf Dieselkraftstoff. Besonders auf Baustellen im Erdbau, Straßenbau und Gleisbau werden zehntausende Liter Diesel verbraucht. Steigende Treibstoffkosten schlagen sich dort über die Kosten der Betriebsstoffe in den Preisen der Bauleistungen nieder.

Erdöl dient aber auch als Basis für die Herstellung von Bitumen, Dämmplatten aus Polystyrol oder chemischen Produkten wie Epoxidharz-Lacken. Steigende Erdölpreise verteuern alle Bauleistungen, bei denen diese Produkte eingesetzt werden. Also beispielsweise die Preise im Straßenbau, Preise für Abdichtungsarbeiten, Dämmungen, Lackierarbeiten oder Beschichtungen.

Nicht nur die Kosten für Erdöl, sondern steigende Energiekosten insgesamt verteuern die Produktion energieintensiver Baustoffe wie Zement, Stahl oder Fensterglas.

Transportkosten – Weite Wege für Baustoffe

Transportkosten werden als Kosten definiert, die für die Raumüberbrückung von Transportgütern anfallen. Genau diese „Raumüberbrückung“ erfordert aber in Zeiten von Lieferengpässen weitere Wege zur Beschaffung von Baumaterialien. Die Transportkosten steigen und schlagen sich in den Materialkosten und schließlich in den Baupreisen nieder. Herrscht am Arbeitsmarkt zusätzlich ein Mangel an LKW-Fahrern, erhöhen sich die Preise weiter.

Auch schon bei der Lieferung frei Baustelle über alltägliche Distanzen fallen Transportkosten an, die im Preis von Bauleistungen über den Preisanteil für Baustoffe einzurechnen sind.

baupreislexikon.de berücksichtigt Materialpreise ‚frei Baustelle‘. Übliche Transportkosten sind in den Wertansätzen für Baustoffe eingeschlossen.

Entsorgungskosten verteuern das Bauen

Die Entsorgung von Erde, Schotter und Bauschutt ist zum Kostentreiber beim Bauen geworden. Rund 200 Millionen Tonnen mineralische Bauabfälle fallen auf deutschen Baustellen jedes Jahr an. Größtenteils Böden und Steine aus Bodenaushub, Baggergut und Gleisschotter. Mit abnehmender Qualität des Bodenaushubs werden die Entsorgungswege zu geeigneten Deponien weiter. Je nach Fallsituation müssen zusätzlich Proben entnommen und Analysen durchgeführt werden. Außerdem gelten Dokumentationspflichten.

Kosten verursachen aber auch alle anderen Baustellenabfälle. Wer Bau- und Abbruchabfälle erzeugt, muss diese getrennt sammeln und zur Wiederverwertung dem Recycling zuführen. So regelt es die Gewerbeabfallverordnung. Auf Baustellen müssen deshalb Glas, Kunststoffe, Metalle, Holz, Dämmmaterial, Bitumengemische, Gips-Baustoffe, Beton, Ziegel und Fliesen in getrennten Behältern gesammelt werden. Auch hier gelten ab einer bestimmten Größenordnung Dokumentationspflichten. Zwar lassen sich im Einzelfall für wiederverwertbare Materialien – beispielsweise Holz oder Metall – sogar Erlöse erzielen, meist überwiegen aber Aufwände und Kosten.

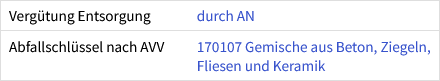

Abfallschlüssel

nach AVV

Abfälle werden gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) mit der Abfallschlüsselnummer einer Abfallart zugeordnet. Ziel dieser Abfalleinstufung ist die europaweit einheitliche Bezeichnung von Abfällen. Außerdem bestimmt sie die Gefährlichkeit, aus der sich Register- und Nachweispflichten für alle an der Entsorgung Beteiligten ergeben.

Bei baupreislexikon.de finden Sie sowohl Preise für Entsorgungsleistungen als auch Einstellungen zur Berücksichtigung der Entsorgung im Preis einer Bauleistung.

Löhne – der einen Freud, der anderen Leid

Lohnkosten machen rund 30 % der Gesamtkosten am Bau aus. Die Löhne selbst folgen dabei prinzipiell dem Verlauf der Konjunktur. So legten während des Aufwärtstrends der Baubranche in den Jahren 2010 bis 2020 die Löhne entsprechend zu. Schwächt sich die Baukonjunktur ab, sind auch die Lohnzuwächse geringer. Bei gleichzeitig zunehmender Inflation werden spätere Tarifabschlüsse allerdings tendenziell höher ausfallen, um reale Einkommenseinbußen auszugleichen.

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis)

Auch der zunehmende Fachkräftemangel kann zu Lohnsteigerungen im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte führen. Die Effekte sind je nach Region unterschiedlich stark ausgeprägt.

Gestiegene Lohnkosten müssen von den Anbietern über die Preise an Kunden weitergegeben werden. Dabei machen die ausbezahlten Löhne nur gut die Hälfte der Lohnkosten aus, die in die Baupreise einzukalkulieren sind. Hinzu kommen die Lohnzusatzkosten und die Lohnnebenkosten, die zusammen knapp die andere Hälfte der Lohnkosten ausmachen.

Lohnzusatzkosten werden insbesondere von den gesetzlichen Sozialkosten verursacht. Darunter fallen beispielsweise die Arbeitgeberanteile zur Renten-, KrankenPflege- und Arbeitslosenversicherung. Der vorhergesagte Anstieg der Sozialversicherungsbeiträge wird sich – abhängig von der tatsächlichen Höhe – also auch auf die Baupreise auswirken.

Da baupreislexikon.de die Baupreise auf Grundlage von Musterkalkulationen ermittelt, können die tatsächlichen Lohnkosten berücksichtigt werden. Sowohl regional als auch zum aktuellen Zeitpunkt. Vergleichbares kann eine statistische Hochrechnung ausgewerteter Bauprojekte nicht leisten.

Baunebenkosten – Kosten neben dem Bauwerk

Baunebenkosten sind – wie der Name schon sagt – Kosten, die neben den eigentlichen Bauleistungen und Lieferungen für das Bauprojekt anfallen. Die Baunebenkosten betreffen also nicht die Preise für Bauleistungen, machen aber einen wesentlichen Teil der Baukosten insgesamt aus.

Die wichtigsten Baunebenkosten

- Projektleitung, Projektsteuerung,

- Bedarfs-, Betriebs- und Organisationsplanung,

- Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination (SiGeKo) und

- Vergabeverfahren.

- Standortanalysen, Baugrundgutachten, Gutachten für die Verkehrsanbindung, Bestandsanalysen,

- Untersuchungen im Rahmen von artenschutzrechtlichen Prüfungen, Untersuchungen zu Altlasten, Kampfmitteln und kulturhistorischen Funden,

- Gutachten zur Ermittlung von Gebäudewerten,

- Städtebauliche Planungen und

- Landschaftsplanung.

- Planung und Überwachung der Bauausführung (hierunter fallen Architektenhonorare, Honorare für Fachplaner und die Kosten für den Bauantrag),

- Ingenieurvermessung,

- Lichttechnik, Tageslichttechnik und

- Brandschutz.

- Gutachten und Beratung,

- Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen,

- Bewirtschaftungskosten während der Bauzeit, Betriebskosten bis zur Inbetriebnahme und

- Bauherrenhaftpflichtversicherung, Bauwesenversicherung.

Zu den Baunebenkosten werden oft auch Notarkosten, die Grunderwerbsteuer, Kosten für den Grundbucheintrag und Makler-Courtagen gezählt. Nach DIN 276 fallen diese aber unter die Grundstücksnebenkosten. Auch bei Erschließungskosten handelt es sich prinzipiell um Baunebenkosten, sie zählen aber nach DIN 276 zu den Kosten für vorbereitende Maßnahmen.

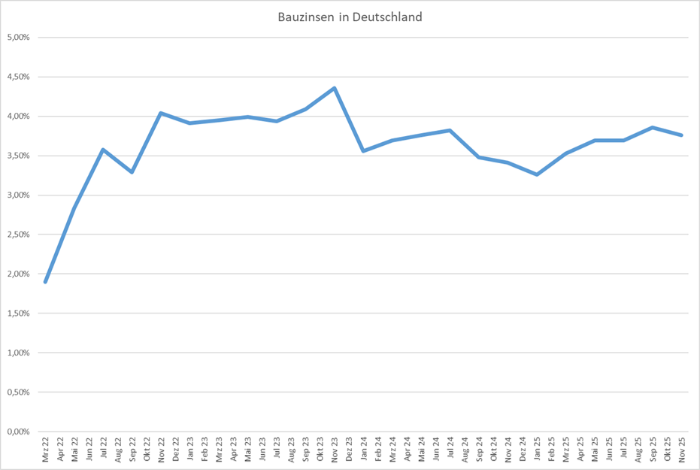

Finanzierung – das Auf und Ab der Bauzinsen

Die zum Bauen erforderliche Geldmittel werden zu großen Teilen über Fremdkapital, also durch eine Immobilienfinanzierung aufgebracht. Entsprechend bestimmt die Höhe der Fremdkapitalzinsen – die Höhe der für die nötige Kreditsumme zu zahlenden Zinsen – den Anteil der Finanzierungskosten an den Baukosten. Auch das eingesetzte Eigenkapital wird über kalkulatorische Eigenkapitalzinsen in die Finanzierungskosten einbezogen.

Weil Baudarlehen meist über 20 bis 30 Jahre laufen, ist die Dauer der Zinsbindung für die Finanzierungskosten relevant. Die Zinsbindung bestimmt den Zeitraum, für den Kreditzinsen in unveränderter Höhe zu zahlen sind. Zinsentwicklungen während dieses Zeitraums haben keinen Einfluss auf den zu zahlenden Zinssatz. Wird aber nach Ablauf der Zinsbindung eine Anschlussfinanzierung für die Restschuld erforderlich, kommt das dann geltende Zinsniveau zum Tragen.

Die Höhe des eingebrachten Eigenkapitals wirkt sich auf die Zinshöhe der Baufinanzierung aus. Denn Eigenkapital senkt das Ausfallrisiko der Bank. Je höher die Eigenkapitalquote, desto höher die Kreditsicherheit.

Haben Zinsen einen Einfluss auf Baupreise?

Vom Prinzip her haben Finanzierungskosten nichts mit der eigentlichen Erstellung eines Bauwerks zu tun. Dennoch besteht eine Wechselwirkung zwischen den Bauzinsen und den Baupreisen:

Sinkende Zinssätze können zu einer Erhöhung der Bau-Nachfrage führen. Denn günstige Kredite ermöglichen es mehr Bauherren, ein Bauvorhaben umzusetzen. Auch Investoren tendieren bei niedrigeren Zinsen dazu, mehr in Immobilien zu investieren. In Folge erhöht sich die Nachfrage nach Bauleistungen, was die Baupreise in die Höhe treibt.

Steigende Zinssätze führen umgekehrt dazu, dass Kredite teurer werden, die Investitionsneigung gedämpft wird und die Nachfrage am Bau sinkt. Mit der sinkenden Nachfrage fallen die Baupreise.

Entwicklung der Zinssätze für Bauzinsen bei 15 Jahren Zinsbindung. Quelle: Statista

Entwicklung der Zinssätze für Bauzinsen bei 15 Jahren Zinsbindung. Quelle: Statista

Staatliche Förderung als Preistreiber?

Vom Bund, von den Bundesländern und teilweise auch von Kommunen werden regelmäßig Förderprogramme aufgelegt. Beispielsweise für klimafreundlichen Neubau, energetische Sanierung, sozialen Wohnungsbau, Neubau im Niedrigpreissegment, Förderung junger Familien oder altersgerechter Umbauten. Dabei sollen Subventionen bestimmte Personengruppen oder ein bestimmtes Verhalten unterstützen. Die finanzielle Förderung erfolgt häufig über zinsverbilligte Kredite (durch die KfW) zur Senkung der Baufinanzierungskosten. Andere Varianten sind finanzielle Zuschüsse oder Steuerbegünstigungen (beispielsweise Sonder-AfA oder Mehrwertsteuer-Senkung).

Förderproramme des Bauministeriums

- Unterstützung für die Bundesländer, die ihrerseits regionale Förderangebote schaffen.

- Förderung von Neubauten, die den energetischen Standard eines Effizienzhauses 40 (EH 40) aufweisen. Zusätzliche Unterstützung für Gebäude mit Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG).

- Förderung von Neubauten mit CO2-Einsparung über den Energieeffizienzstandard EH 55 hinaus. Durch Begrenzung der zu fördernden Baukosten und Wohnflächen sollen innovative Konzepte im Wohnungsneubau gefördert werden.

- Zinsverbilligter KfW-Kredit für Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen zur Finanzierung von selbstgenutztem Wohneigentum.

- Förderung für Familien mit mindestens einem Kind beim Erwerb von sanierungsbedürftigen Bestandsimmobilien.

- Investitionszuschuss für den barrierefreien Umbau beispielsweise durch Einbau einer bodengleichen Dusche, das Entfernen von Türschwellen oder den Einbau von Aufzügen.

Quelle: Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen BMWSB

Was ist der

Standard

EH 40?

Ein Gebäude nach dem Standard Effizienzhaus 40 (EH 40) hat nur 40 % des Primärenergiebedarfs und maximal 55 % der Transmissionswärmeverluste im Vergleich zu einem Referenzgebäude nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG). Typische Maßnahmen für den EH 40-Standard sind sehr gute Wärmedämmung, Dreischeiben-Verglasung und gedämmte Fensterrahmen, Einsatz erneuerbarer Energien, energieeffiziente Heizungsanlagen und Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. Der Standard EH 40 kann sowohl bei Neubauten als auch durch Sanierung von Bestandsimmobilien erreicht werden.

Die Baukosten liegen bei einem Effizienzhaus 40 in der Regel 10 % bis 15 % über denen eines Effizienzhauses 55 (Standard für den Neubau von Wohnungen gemäß GEG).

Mit baupreislexikon.de* können Sie Preise gezielt für Bauteile nach Energiestandards EH 40 und EH 55 abrufen.

*Beim Produkt „Kosten für Bauelemente“.

*Beim Produkt „Kosten für Bauelemente“.

Gerade neue Technologien wie Photovoltaik oder Wärmepumpen haben es dank Förderung leichter, etablierte Lösungen zu ersetzen. Der volkswirtschaftliche Ansatz solcher Subventionen beruht auf einer Belebung der Nachfrage und auf sinkenden Preisen durch geringere Stückkosten bei höheren Produktionszahlen.

Allerdings hegen Käufer manchmal den Verdacht, dass Hersteller und Anbieter staatliche Förderungen bei der Preisgestaltung einkalkulieren. Die Wirkungsweise von Fördermaßnahmen ist komplex und hängt sowohl vom Marktumfeld als auch von der Ausgestaltung der Förderprogramme ab. Unbeabsichtigte Effekte sind nicht ausgeschlossen. Beispielsweise kann es zu einer massiven Nachfrage-Erhöhung kurz vor Auslaufen eines Förderprogramms kommen. Die damit einhergehende Verknappung führt dann sogar zu steigenden Preisen. Aufgrund solcher vorgezogenen Investitionen wird die Nachfrage nach Wegfall der Förderung wieder einbrechen, was zu sinkenden Preisen führt. Beide Effekte können sich temporär auch bei Baupreisen auswirken.

Die Preise bei baupreislexikon.de berücksichtigen durch die simulierte Anbieter-Kalkulation das Marktumfeld und die Nachfrage-Situation zum aktuellen Zeitpunkt.

Mehrkosten durch gesetzliche Vorgaben?

Im Bauwesen gelten zahlreiche Regelwerke wie Gesetze, Vorschriften, Verordnungen, Normen und Baubestimmungen. Erhöhte Anforderungen verursachen Aufwände sowohl im Planungs- und Genehmigungsprozess als auch bei der Umsetzung von Bauvorhaben. Diese Aufwände spiegeln sich in der Regel in höheren Baukosten wider.

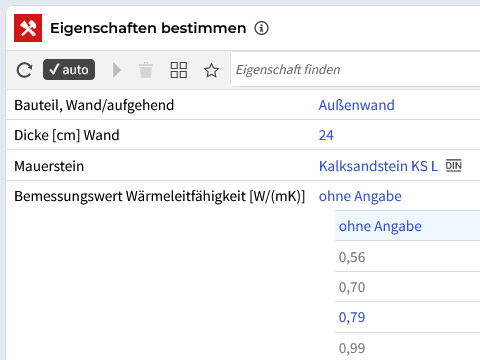

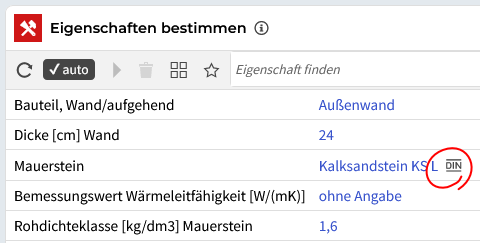

Ein wesentlicher Teil der Regelungen erstreckt sich auf qualitative Anforderungen wie Schallschutz, Wärmeschutz, Energieeinsparung und Barrierefreiheit. Betreffen die Anforderungen qualitative Eigenschaften der zur Ausführung erforderlichen Bauleistungen und der einzusetzenden Bauprodukte, hat dies direkten Einfluss auf die Baupreise. Der alltägliche Zusammenhang zwischen Qualität und Kosten gilt auch beim Bauen.

Qualitative Anforderungen an die gesuchte Bauleistung legen Sie bei baupreislexikon.de einfach durch Auswahl der Eigenschaften fest. Preise werden in Echtzeit passend zu den gewählten Eigenschaften ermittelt.

Allerdings bleibt anzumerken, dass qualitative Standards nicht allein vom Staat vorgegeben werden, sondern allgemein eine Entwicklung der Nachfrage hin zu höheren Qualitätsansprüchen zu beobachten ist. Um ein Beispiel zu nennen, ist nach den Landesbauordnungen nur der Mindestschallschutz nach DIN 4109 vorgeschrieben. Gebaut wird aber häufig mit erhöhtem Schallschutz.

Für die Auswahl von Eigenschaften relevante Baunormen sind direkt verlinkt und lassen sich per Mausklick bei baunormenlexikon.de* aufrufen.

*Das Anzeigen der Normen-Inhalte ist kostenpflichtig

Höhere Preise bei Sanierung und Renovierung?

Grundsätzlich kosten gleiche Bauleistungen bei einer Sanierung nicht mehr als beim Neubau. Allerdings können einige Faktoren zu spürbar höheren Einheitspreisen führen. Beispielsweise, wenn aufwändigere Arbeitsmethoden erforderlich werden, wenn der örtliche Zugang erschwert ist oder wenn keine schweren Maschinen eingesetzt werden können. Auch der geringere Mengenbedarf bei der Renovierung – wenn Bauteile nur saniert, aber nicht komplett neu erstellt werden – kann zu höheren Preisen der erforderlichen Bauleistungen führen.

Für die Baukosten insgesamt kommen bei der Sanierung und Renovierung drei hauptsächliche Kostentreiber zum Tragen, wie:

- qualitative Verbesserung des Gebäudes,

- zusätzlich erforderliche Abbrucharbeiten und

- versteckte Bauschäden oder Schadstoffe.

Verbesserung der Gebäude-Qualität

Soll die Sanierung nicht nur der Erhaltung dienen, sondern die Qualität der Immobilie anheben, schlägt sich dies natürlich in den Baukosten nieder. Beispielsweise für gehobene Sanitärausstattung, Bodenbeläge, Elektroausstattung oder zeitgemäße Informationstechnik. Außerdem wird meist eine energetischen Sanierung angestrebt, die einerseits Folgekosten für Heizenergie oder Strom senken kann, andererseits oft gesetzlich vorgeschrieben ist.

Eine Sanierungspflicht nach Gebäudeenergiegesetz (GEG) gilt bei Eigentümerwechsel und betrifft beispielsweise die Dämmung des Daches oder der obersten Geschoßdecke, die Dämmung von Warmwasserrohren sowie den Austausch veralteter Heizungen. Sanierungspflichten können auch unabhängig vom Kauf einer gebrauchten Immobilie gelten, wenn im Zuge einer Renovierungsmaßnahme mehr als zehn Prozent eines Bauteils verändert werden.

Zusätzlich erforderliche Abbrucharbeiten

Sollen Bauteile bei der Sanierung komplett ersetzt werden, müssen diese zuerst abgebrochen werden. In manchen Fällen muss sogar ein wesentlicher Teil des bestehenden Gebäudes abgerissen werden.

Die Kosten für die nötigen Abbrucharbeiten können erheblich sein. Maßgebend sind dabei neben dem Arbeitsaufwand und den Maschinenkosten vor allem die Entsorgungskosten. Letztere besonders dann, wenn problematische Stoffe wie Asbest entsorgt werden müssen.

Auch Baupreise für alle wesentlichen Abbrucharbeiten finden Sie bei baupreislexikon.de.

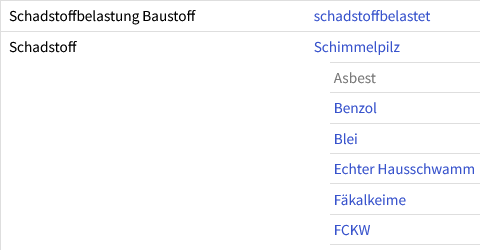

Versteckte Bauschäden, Schadstoffe

Bei der Renovierung und Sanierung besteht immer die Gefahr, dass unvorhergesehene Schäden oder Mängel während der Ausführung entdeckt werden. Gleiches gilt für Altlasten wie Asbest oder den Befall von Bauteilen mit Hausschwamm und Schimmel. Die zur Behebung solcher Probleme erforderlichen Aufwände können die Baukosten spürbar ansteigen lassen.

Belastungen durch Asbest, Hausschwamm oder Schimmel lassen sich bei baupreislexikon.de als Eigenschaft der Bauleistung festlegen und werden dann beim Preis berücksichtigt.